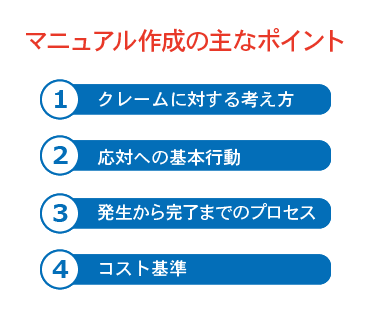

活きたクレームマニュアルの作り方

クレームマニュアルを作成する

クレームマニュアルを作る目的は「ノウハウの蓄積」と「業務の標準化」だ。

できる人と、できない人のバラつきがあると企業は困る。

よくある問い合わせには誰でも対応でき、またその回答は同じでなければいけない。

まずは「応対の流れ」と「応対の事例」がひとつになり、差し替えが自由にできるように製本形式は避け、ファイリング形式でマニュアル作成したい。

マニュアルの功罪

マニュアルには、肯定的な要素と否定的な要素が混在する。

マニュアルの肯定要素

マニュアルを作成し活用することにより、業務の効率化が進み、誰もが標準的な応対業務を遂行できるようになる。

それは「こうするとお客様は喜んでくれる」「顧客ならこのようにされたい」という過去の膨大な実績やノウハウなどから抽出した、正確に業務を遂行できるための手順書なのだ。

つまり、組織の基本方針や経験を表現したものである。

基本方針が全社に浸透していれば、たとえマニュアルにない突発的な出来事が起こっても、十分に対応できるはずだ。

マニュアルの否定要素

先日、友人と5歳の子供と私の三人でファミレスに行ったときのことだ。

ビール二杯とジュースを注文した。

店員が商品を持ってきたときに、「お待たせいたしました。ジュースはどちら様でしょうか」と問いかけてきた。

5歳の子供がビールを飲むだろうか?

私は、その店員の顔をまじまじと見てしまった。

日々の生活の中に、こういったマニュアルの弊害はよくある。

マニュアルの本当の価値

パート・アルバイトなどの多い職場では、一人一人への指導は難しいため、マニュアルは簡潔に業務がわかる指導書として、効率を上げている。

マニュアルが必要な部署は現場である。

企業に行くと、立派でどっしりとしたマニュアルが置いてあるが、役に立たない項目があると、マニュアル全体を使い物にならないと評価し、活用しない事態が起こっている。

こうならないためにも、内容をしっかりと吟味する必要がある。

配布し「立派なものを作りましたね、大変だったね」と評価を得るだけではまったく意味がない。

社員研修に活用したり、朝礼や会議、打ち合わせで読み合わせをするだけでも効果がある。

現場において重要なのは、マニュアルどおりの対応を徹底させることではない。

マニュアルを通じて基本方針を理解し、個人によるバラつきをなくし、社員一人ひとりが安心して、主体的に業務を遂行できるようにすることなのだ。

クレームに速やかに応対する秘訣も、この基本方針を明らかにすることから始まる。

ご質問・疑問点などあればお気軽にお問合せ下さい。

マネジメントサポートグループ代表 古谷治子

東京放送、中国新聞社にて9年間実務を経験。

その後、大学・短大等にて「就職支援講座」「ビジネス行動学」の講師を務める傍ら、心理学・カウンセリングを学ぶ。女性の自立を目的に開講した「マナーインストラクター養成講座」が雑誌等で取り上げられ話題となる。

出典:日経流通新聞 連載記事:クレームを宝に変える