ピンチをチャンスに変えるクレーム対応

今や『大クレーム時代の到来』であり、企業はますますお客様目線で苦情対応の質を上げていくようになる。

クレーム増加の原因はインターネットの普及、顧客満足経営の浸透、企業不祥事の多発などがある。

今や利用者は泣き寝入りせず、ダメもとで権利を主張する。

まさに普通の人がクレーマーになる時代だ。

企業は常に他社との比較の場にさらされ、クレームを通して企業姿勢を問われるので、「対したことにはならないだろう」は通用しなくなる。

クレーム対応は日常のコミュニケーションの延長線上では限界があり、対応のスキルを身につけ、よくあるクレームなどは初期対応を社内で共有化することで、社員の安心感も高まり、自信を持って利用者と向き合えるようになる。

また、企業や経営方針にかかわると同時に、利用者に対する考え方も色濃く反映される。

つまり、経営トップの考え方が最も重要である。

社会環境が悪化すると、利用者の視点はさらに厳しくなり、今まで許されていたこともクレームとして表面化しやすい。

訴訟に発展するもの、単なる苦情、感情的なもの、悪質クレームとさまざまだが、いずれにせよ、「人は起こしたことで非難されるのではなく、起こしたことにどのように対処したかで非難されるか否か」となる。

クレームとはいったい何か。

本来、高額を支払い調査すべき、お客様からのメッセージやリクエストだ。

気づかなかった企業への不満、意見、サービスに対しての問題提起だ。

従って、問題を積極的に受け止める体制作りと解決に誘導できる社員の応対力が重要となる。

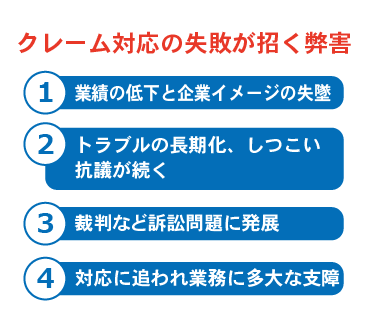

問題に対して協調的な解決は、企業イメージアップになるが、利用者の要求や問題を受けきれない場合には怒りの感情になる。

そうなると取引停止や損害賠償などに発展し、取り返しのつかないダメージにもつながる。

貴重な情報源であるクレームを「嫌なもの」「避けたいもの」とせず、社員の意識改革でクレームを企業活動に活かす仕組みを作りたい。

ピンチをチャンスにするには、2つの必須課題がある。

クレームを受け止める社内体制構築と社員の対応技術だ。

クレーム対応の社内体制構築には以下を整えたい。

①基本方針が明確であるか

②クレーム発生後の流れがシステム化されているか

③クレーム対応責任者と会社内の各部門の権限と責任を明確化しているか

④トップへの報告ルート、指示系統を確立しているのか

標準化のためにアルバイトから社員まで周知徹底させることだ。

健全なる危機感を持って対処したい。

ご質問・疑問点などあればお気軽にお問合せ下さい。

マネジメントサポートグループ代表 古谷治子

東京放送、中国新聞社にて9年間実務を経験。

その後、大学・短大等にて「就職支援講座」「ビジネス行動学」の講師を務める傍ら、心理学・カウンセリングを学ぶ。女性の自立を目的に開講した「マナーインストラクター養成講座」が雑誌等で取り上げられ話題となる。

出典:日経流通新聞 連載記事:クレームを宝に変える